クナイプ®ハーブ図鑑

"どんな病気にも効く薬草がある "ということわざがあります。人々は古くから植物の力を知っており、医療に、料理に、ボディケアに現在でも活用しています。

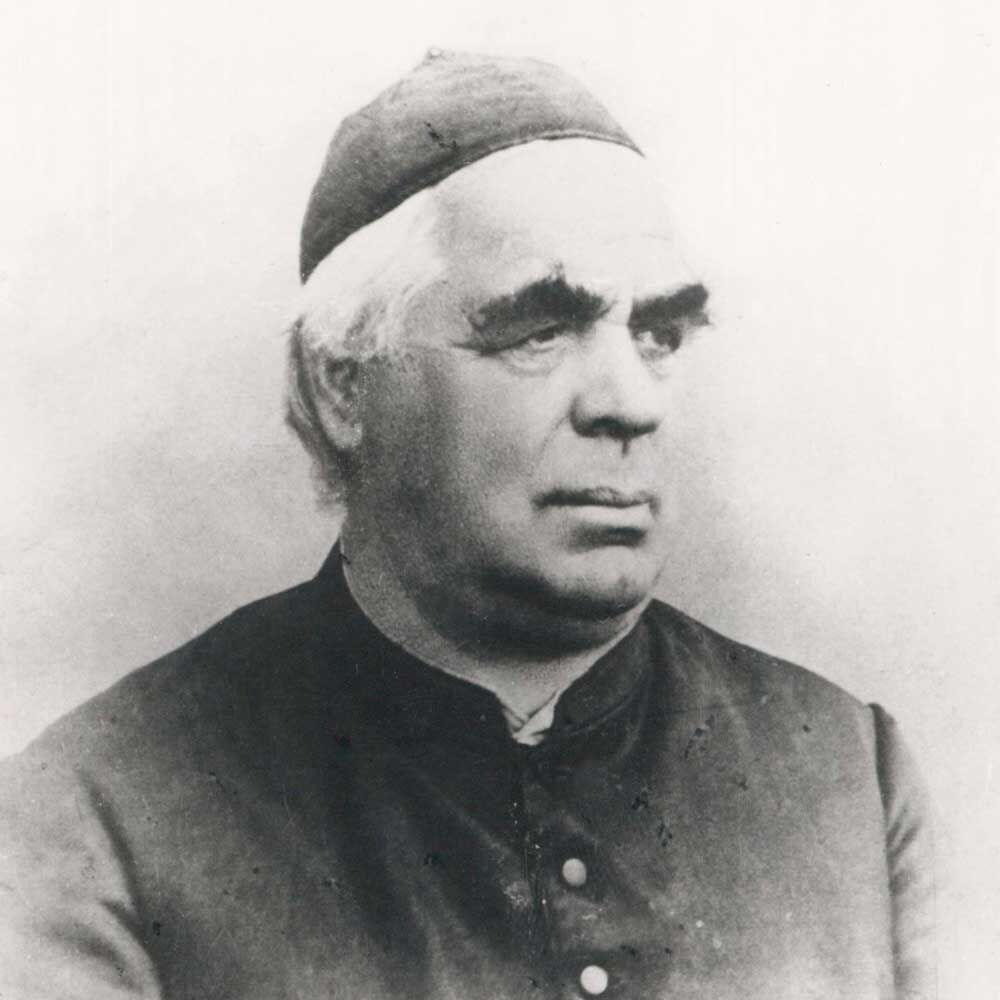

また、セバスチャン・クナイプは、フィトテラピー(植物療法)にも生涯を捧げました。彼の知識と、クナイプの専門家による植物のノウハウをお伝えしています。

“

ハーブはひとつひとつに個別の効果があります。 ”

植物の種類は数十万種に及び、まだ発見されていないものもたくさんあります。その原産地や歴史、効果について、こちらの植物図鑑でご紹介します。すべての種類の植物を網羅しているわけではありませんが、クナイプ®で重要な役割を担っている植物をご覧いただけます。

ア行

アボカドの果実を圧搾して得られるオイルは、オレイン酸、ビタミンA、E、B群などを豊富に含みます。保湿力が高く、浸透性に優れ、乾燥した肌に潤いを与えて皮膚を柔軟にし、肌を修復する効果があります。

砂漠に近い乾燥地帯で成長し「生命の木」と呼ばれるアルガンの種子を圧搾して得られるオイル。オメガ 6 などの必須脂肪酸、肌のサビを防ぐビタミンEやカロテンを含み、乾燥肌ケアと同時に、皮脂バランスを整え、きめの細かい健やかな美肌に導きます。

山岳地帯に咲くはかなげで可憐な花ですが、厳しい環境下でも育つ強さを持っています。古くからマッサージなどのケアに用いられ、スポーツ選手や体を動かす方に愛されています。

イブニングプリムローズの名前の由来は、魅惑的な香りで昆虫をおびき寄せるために夕暮れどきになって初めて花を開かせることによるものです。

この種子から取れる月見草油はγ-リノレン酸を多く含み、老化肌やひび割れなど肌荒れを滑らかにする効果があります。また、リノール酸を多く含み、肌に潤いと栄養分をもたらすエモリエント効果や高い保湿作用もあります。肌の水分量を増加させ、肌荒れやかゆみ刺激を確実に軽減することから、神経性皮膚炎の回復促進ケアにも非常に適しています。

この種子から取れる月見草油はγ-リノレン酸を多く含み、老化肌やひび割れなど肌荒れを滑らかにする効果があります。また、リノール酸を多く含み、肌に潤いと栄養分をもたらすエモリエント効果や高い保湿作用もあります。肌の水分量を増加させ、肌荒れやかゆみ刺激を確実に軽減することから、神経性皮膚炎の回復促進ケアにも非常に適しています。

低木で、良く茂るつややかな葉を持つ小枝が広がり、ベル(鐘)の形をした花が咲きます。

エッセンシャルオイルは、葉から水蒸気蒸留で得られますが、特徴的な香りを持っています。ウィンターグリーンは北アメリカではとても人気で、チューインガムや歯磨き粉、アイスクリームの香料としてまで使われています。長い間、ウィンターグリーン精油は民間療法のなかで、特にリウマチの痛みや筋肉の痛み、皮膚の炎症に対する外用剤として広く使われてきました

エッセンシャルオイルは、葉から水蒸気蒸留で得られますが、特徴的な香りを持っています。ウィンターグリーンは北アメリカではとても人気で、チューインガムや歯磨き粉、アイスクリームの香料としてまで使われています。長い間、ウィンターグリーン精油は民間療法のなかで、特にリウマチの痛みや筋肉の痛み、皮膚の炎症に対する外用剤として広く使われてきました

南ヨーロッパ原産で河川沿岸、湖や池に育つ水生植物。強すぎないみずみずしく爽やかな香りが特徴。

古くから刺激のある香りが消化促進や頭痛のケアに利用されていましたが、18世紀以降はスペアミントやペパーミント、ワイルドミントがその代わりとして広く使用されるようになりました。

古くから刺激のある香りが消化促進や頭痛のケアに利用されていましたが、18世紀以降はスペアミントやペパーミント、ワイルドミントがその代わりとして広く使用されるようになりました。

オレンジはヨーロッパでは古くから「無垢」「多産」を象徴する果実として幸せを運ぶシンボルとされてきました。また、オレンジはもともと中国やインドが原産ですが、17世紀にヨーロッパに持ち込まれました。オレンジは、果実、花、葉と各部分から精油が採取されますが、果実の精油ならではの特長として上げられるのが、「加温性」です。

まるで、果実が熟すために浴びてきた太陽の光がそのまま凝縮されたかのように、身体を温める効果が高いため、冬の入浴剤としても非常に人気が高いのです。風邪、気管支炎、発熱症状の緩和に効果的だとも言われています。また、親しみのあるその香りが緊張やストレスを緩和します。

まるで、果実が熟すために浴びてきた太陽の光がそのまま凝縮されたかのように、身体を温める効果が高いため、冬の入浴剤としても非常に人気が高いのです。風邪、気管支炎、発熱症状の緩和に効果的だとも言われています。また、親しみのあるその香りが緊張やストレスを緩和します。

オリーブの果実を圧搾して得られるオイルは、肌をやわらかく、なめらかにする効果があります。オレイン酸、ビタミンA、Eが豊富で肌細胞を活性化。肌の乾燥をやわらげ、なめらかな肌に整えます。人間の皮脂に近い構成を持つ、ステアリン酸、オレイン酸を多く含むため、肌になじみやすいのも特徴です。

カ行

「世界三大オイル」の一つで、「オイルの神様」とも言われるオイル。

保湿力の高いオレイン酸が豊富に含まれ、リノール酸が極端に少ないため、肌になじみやすく酸化しにくいオイルです。

オレイン酸は皮脂の成分に近く、保湿力や抗酸化力、浸透性に大変優れているため、乾燥肌や年齢肌のスキンケアに最適です。

保湿力の高いオレイン酸が豊富に含まれ、リノール酸が極端に少ないため、肌になじみやすく酸化しにくいオイルです。

オレイン酸は皮脂の成分に近く、保湿力や抗酸化力、浸透性に大変優れているため、乾燥肌や年齢肌のスキンケアに最適です。

“楽園のような幸福をもたらす香り“から、学名が「Citrus Paradisi(楽園のシトラス)」と名付けられました。この精油は、“ストレス状態にある時に真価を発揮する”と言われ、中枢神経系のバランスを取る作用に優れていると考えられます。そのことから、「心配や不安、緊張した気持ちをほぐし、人に幸福感を与える精油」とも言われています。

また他の柑橘系の精油と比較すると1個の果実から採取できる量が少なく、貴重な精油と言えます。

スキンケアとしても用いられ、肌のターンオーバー(新陳代謝)を整える効果があります。

また他の柑橘系の精油と比較すると1個の果実から採取できる量が少なく、貴重な精油と言えます。

スキンケアとしても用いられ、肌のターンオーバー(新陳代謝)を整える効果があります。

サ行

紅花の種子を圧搾して得られるオイル。保湿効果があり、テクスチャーがさらっと軽くてべたつきにくい特徴をあわせ持つため、マッサージにも適しています。

深くて甘い爽やかな香りを放つ香木のサンダルウッド。高貴な香木として古代から古今東西の宗教儀式に使用され、人々に神秘的な気分と深いリラックス効果を与えてきました。不安や緊張を鎮め、自分の内側へと意識を向けるよう手助けしてくれます。血流促進効果と、不足した水分を補い皮脂分泌を調整する効果があるため、乾燥肌の改善にも期待できます。

シアバターノキの種子を圧搾して得られるオイル。ステアリン酸、オレイン酸を多く含むため、肌になじみやすく、保湿保護効果があります。

ジャスミンの香りが心に与えるのは、精神的な沈静です。とても強いリラックス効果があり、気持ちの高ぶりを静め、心を落ち着けます。ジャスミンの精油は、採取できる量が少なく、ジャスミンの花が香りを強める(主に)夜間に花摘みをする必要があるため、とても高価です。一説には、1kgの花(約8,000個)からたったの1gしか取れないと言われています。

古代エジプト時代から、ジャスミンを香料として利用していました。16世紀中ごろからフランスで大規模に栽培されるようになり、ヨーロッパ全土に広まりました。

南国リゾートを思わせるエキゾチックな香りです。

古代エジプト時代から、ジャスミンを香料として利用していました。16世紀中ごろからフランスで大規模に栽培されるようになり、ヨーロッパ全土に広まりました。

南国リゾートを思わせるエキゾチックな香りです。

和名がショウガ(生姜)でお馴染みのジンジャー。この植物は、昔から薬草やスパイスとして重宝されてきました。中国では、痰を切り、心臓の強壮に役立つとされ、中国最古の薬物学書「神農本草経」に登場しています。名前の由来となったと言われているインドのジンギ地方では、今でもジンジャーティーを飲んで、おなかの調子を整える習慣があるそうです。血行を促進する作用があるので、冷え性の改善をはじめ、腰痛や肩こりをやわらげます。さらに鎮痛作用によって、関節痛やリウマチの症状緩和にも効果を発揮します。また、胃腸の不調を改善するのにも効果があり、食欲がないときや消化不良、二日酔いのときなどにもおすすめです。殺菌・消毒作用や解熱作用、去痍作用により、風邪の初期症状にも効果を発揮します。発汗、血行促進、新陳代謝アップなどの作用があります。

冷却圧搾により熟したアーモンドから採取されるオイルのスキンケア特性は、古代から知られていました。オレイン酸を非常に多く含むことから、アーモンド油は最も高価な植物油のひとつとされています。このオイルは、正常な肌やかさかさのふけやかゆみの出やすい肌をケアし保護するとともに、柔らかい絹のような美しさを与えます。アーモンド油は敏感肌にもとてもよく合うので、特にベビーケアにも適しています。

セバスチャン・クナイプの言葉 「スウィートアーモンド油は、家庭用救急箱に入ったオイルの中で最も重要な地位のひとつを占めているそうです。」

セバスチャン・クナイプの言葉 「スウィートアーモンド油は、家庭用救急箱に入ったオイルの中で最も重要な地位のひとつを占めているそうです。」

タ行

ハーブの中でもナンバー1 と言われるほど抗菌作用に優れているタイムは、呼吸器系の不調に幅広く効果的なエッセンシャルオイルです。また精神面に対しては、気力が出ない時にパワーを与えてくれます。フレッシュなタイムの香りは、集中力と記憶力を発揮したいときにも効果があります。

2万種以上あるといわれるバラの中で、特に香りが豊かで美容成分が豊富に含まれています。古くからそのみずみずしく甘い香りと美容効果が知られており、「バラの女王」とも言われています。女性ホルモンや感情のバランスを整える効果に優れ、香りをかぐことによって幸福感や高揚感をもたらすと言われています。女性特有の身体の悩みにも役立つ精油です。

ナ行

「天然の精神安定剤」と呼ばれるほど、特にリラックス作用に優れています。自律神経の調子を整え、ストレスによる様々な体の不調に効果的です。

ネロリの香りの主成分である“リナロール”には精神鎮静作用とリラックス効果や幸福感をもたらす成分が含まれているので、ストレスなどで落ち込んだ感情をやさしく包み込んで気持ちを明るくし、不安などを和らげてくれます。

ネロリの香りの主成分である“リナロール”には精神鎮静作用とリラックス効果や幸福感をもたらす成分が含まれているので、ストレスなどで落ち込んだ感情をやさしく包み込んで気持ちを明るくし、不安などを和らげてくれます。

ハ行

主として北欧やシベリアなどに分布している針葉樹です。松は歴史の古い植物で、日本でも古事記にも出てくるこの木は、パワフルな常緑樹であるため、神聖でおめでたい木とされています。パインのアロマオイルにはフィトンチッドが多く含まれ、気持ちと体をリフレッシュさせてくれます。心身に活力を与え、まるで生まれ変わったような気分に導く効果があります。呼吸器トラブルにも効果的です。

古くから薬草として医療分野で用いられてきたパチュリは、緊張で張り詰めた心や心配事などで不安定になっている気持ちを優しく落ち着かせてくれる香り。土のように深く静かな香りが、前向きな気分を取り戻す手助けをしてくれます。ストレスからくる心のイライラを鎮め、心の平穏を保つのに効果的です。

メキシコのアステカ族が遠い昔から珍重し、16世紀後半にヨーロッパにもたらされ広く活用されるようになりました。収穫したばかりのバニラに香りはなく、数週間かけて発酵・乾燥させることでバニリンという香り成分がバニラ独特の甘い香りを発するようになります。甘く芳醇な香りは高いリラックス効果を持ち、ストレスによって高ぶった気持ちを鎮静化させ、前向きな気持ちを引き出してくれます。体や皮膚には直接使用せず、芳香メインで用いるハーブです。

2世紀のローマ時代の医師・ガレン(ガレヌス)が不眠症の治療薬として活用していたとされるバレリアンは、その名をラテン語の「気分が良い・体調が良い」という意味の単語に由来し、高い鎮静作用があるハーブとしてヨーロッパでは古くからおなじみです。最近の研究では、バレリアンの抽出液が脳内の神経伝達物質であるガンマ・アミノ酪酸(GABA)の放出を 高める作用があるという結果も示されています。特にホップとの組み合わせで相乗効果を最大限に発揮するとされています。

イタリアを原産とするミカン科の常緑樹『ベルガモット』。爽やかでほんのり甘く上品な香りが特徴です。ミカン科の植物で果皮は紅茶のアールグレイの香りづけとして有名です。

ドイツの名産でもあるビールの原料としておなじみのホップには、雌株と雄株があります。鎮痛作用を持つとされる雌株は、ホップの毬花の付け根あたりに美しいゴールドの粉末・ルプリン(=ホップ粉)を生成し、ルプリンの有用成分はさらにビール独特の苦味の元と揮発性オイルに派生します。ドイツでは、ホップの収穫を手作業で行っていた時代に、ホップの収穫作業にあたった人たちが作業中しばしば大変な眠気に襲われるという話をよく耳にします。それはこの揮発性オイルの高い鎮静作用のせいだと思われます。

ホホバの種子を圧搾して得られるオイル。人の角層成分によく似た成分を含むため、人の肌にとても馴染みやすく、肌をなめらかに柔らかく保湿します。ビタミン E などの抗酸化作用の高いビタミンが含まれており、肌荒れ・エイジングケアにも適しています。

マ行

中国南部、熱帯アジアを原産とするモクレン科に属す常緑樹で豊かな芳香の花が咲く高木。春から夏にかけて白色の肉厚で細い花弁の花を枝の先端に咲かせ、花には良い芳香があり、咲き始めに強く香ります。

甘くエキゾチックでフレッシュなフローラル、グリーンやフルーティーさも感じられる深みのある香りが特徴です。

甘くエキゾチックでフレッシュなフローラル、グリーンやフルーティーさも感じられる深みのある香りが特徴です。

クリスマスツリーとしてなじみのあるモミですが、もともとは風邪をひきやすい時期に殺菌作用のあるモミを飾ることで家族の健康を守るために使われたと言われています。抗菌作用の高い「ボルニルアセテート」が多く含まれ、空気清浄作用・免疫力強化の効果があり、ノドの痛み・咳・気管支炎など呼吸器系のトラブルに効果的といわれています。風邪やインフルエンザの予防にも有効です。

ヤ行

日本では古くから「ゆず湯」で知られており、冬至の日にゆず湯に入ると、冬の間は風邪をひかずに過ごせると言い伝えられています。

ユズに含まれる“リモネン”には、交感神経を刺激して血行を良くする働きがあり、冷え症の予防・改善に優れた効果を発揮します。

また、むくみの原因となる過剰な水分を体外に排出してくれる効果もあります。

ビタミン類とクエン酸を豊富に含むことから、疲労回復、免疫力アップなどの効果も期待できます。

ユズに含まれる“リモネン”には、交感神経を刺激して血行を良くする働きがあり、冷え症の予防・改善に優れた効果を発揮します。

また、むくみの原因となる過剰な水分を体外に排出してくれる効果もあります。

ビタミン類とクエン酸を豊富に含むことから、疲労回復、免疫力アップなどの効果も期待できます。

オーストラリア原産のユーカリは、長い間オーストラリア原住民が家庭薬として愛用していたそうです。ユーカリに含まれる“シネオール”という芳香成分により、しみとおるようなすっきりした香りが特長です。

非常に強い殺菌力を有するため、北アフリカではマラリアの拡大を防ぐために湿地の多い不健康な土地にユーカリの木が植えられているそうです。

多数あるユーカリの効能の中でも特徴的なものは、強力な殺菌作用と抗ウイルス作用です。

蒸気吸入などとして使用すると、風邪の有効な自然治療になります。鼻づまりをラクにするだけでなく、風邪のウイルスの増殖を阻止してくれるのです。

特に呼吸に深く関係しており、喘息や気管支炎の理想的な薬剤とされています。肺の組織を再生させ、しつこい痰を切り、吐き出させる作用があります。

非常に強い殺菌力を有するため、北アフリカではマラリアの拡大を防ぐために湿地の多い不健康な土地にユーカリの木が植えられているそうです。

多数あるユーカリの効能の中でも特徴的なものは、強力な殺菌作用と抗ウイルス作用です。

蒸気吸入などとして使用すると、風邪の有効な自然治療になります。鼻づまりをラクにするだけでなく、風邪のウイルスの増殖を阻止してくれるのです。

特に呼吸に深く関係しており、喘息や気管支炎の理想的な薬剤とされています。肺の組織を再生させ、しつこい痰を切り、吐き出させる作用があります。

ラ行

ラテン語で「洗う」という意味の「ラワーレ」が名前の由来である、さわやかで清らかな香りのラベンダー。何千年もの間ずっと愛されつづけている、言わずと知れたハーブの女王です。「万能なエッセンシャルオイル」と言われるだけあり、アロマテラピー全体でもっとも広く使用されているハーブ。数あるラベンダーの効果・効能の中でも一番はやはり鎮静作用・緩和作用、つまり心や体が失ったバランスを取り戻す作用です。

中世ヨーロッパでは「自由」の象徴とされていた西洋菩提樹。現在でも街路樹、記念樹として親しまれています。自然由来の発汗剤としてハーブティーなどで利用されています。また、疲れた神経を静め、不眠症に効果があります。血液を浄化する作用もあるので、動脈硬化、心筋梗塞を防止するとも言われています。

セバスチャン・クナイプの言葉

「リンデンブロッサムティーは、エルダーブロッサムティーと並んで最もよく知られた“発汗茶”とされていました。」

セバスチャン・クナイプの言葉

「リンデンブロッサムティーは、エルダーブロッサムティーと並んで最もよく知られた“発汗茶”とされていました。」

バラ科を「ワイルド(野生)」と呼ぶことは、その植物が人工交配されていないことを示します。また、その赤い実の中にある種子は「ローズヒップ」と呼ばれ、そのオイルは美容成分として名高く、ヨーロッパでは昔から民間療法に使用されてきました。

世界には150種ほどのワイルドローズが存在しますが、有名なワイルドローズはカニナバラRosa Canina(ドッグローズ)でしょう。このカニナバラから、おいしくてビタミンCをたくさん含むローズヒップ、そしてガリカバラが生まれました。ガリカバラは、タンニンを含み喉の炎症を癒すものとして、中世の修道院の庭で薬効植物として育てられていました。

ローズヒップ果実の種から採れるオイルはリノレン酸や、他の貴重な脂肪酸を多く含みます。細胞の再生を活性化させ、弾むようなハリのある肌に導き、乾燥肌や敏感肌のお手入れに向いています。

世界には150種ほどのワイルドローズが存在しますが、有名なワイルドローズはカニナバラRosa Canina(ドッグローズ)でしょう。このカニナバラから、おいしくてビタミンCをたくさん含むローズヒップ、そしてガリカバラが生まれました。ガリカバラは、タンニンを含み喉の炎症を癒すものとして、中世の修道院の庭で薬効植物として育てられていました。

ローズヒップ果実の種から採れるオイルはリノレン酸や、他の貴重な脂肪酸を多く含みます。細胞の再生を活性化させ、弾むようなハリのある肌に導き、乾燥肌や敏感肌のお手入れに向いています。

インドのロータス(ハス科)の葉は、水面上2メートル、あるいはそれ以上の高さにまで成長します。直径約25センチメートルの香りの良い桃色または白色の花は、大きな甲羅状の淡緑色の葉の上に突き出た形で咲きます。

ホルモンバランスの調整作用などにより、気分を落ち着かせ、一新させる作用があると言われています。ロータスの有する保湿力によって、乾燥から肌を守り、潤いを与えます。

海外の事例では、ロータスの花を2~3日漬けておいたワインを飲んで15分程で効果を感じられ「とてもリラックスする」「気分がよい」「幸せを感じる」などの状態が2時間半程続いたという結果が報告されています。(英国、1998年)

ホルモンバランスの調整作用などにより、気分を落ち着かせ、一新させる作用があると言われています。ロータスの有する保湿力によって、乾燥から肌を守り、潤いを与えます。

海外の事例では、ロータスの花を2~3日漬けておいたワインを飲んで15分程で効果を感じられ「とてもリラックスする」「気分がよい」「幸せを感じる」などの状態が2時間半程続いたという結果が報告されています。(英国、1998年)

清涼感あふれる爽やかな香りは、ストレスや悩み事で曇った気分をリフレッシュし、前向きな気持ちを取り戻させてくれます。また、血管を強くし血行を促すことで新陳代謝を促進。細胞の老化を防止する抗酸化作用もあることから「若返りのハーブ」とも呼ばれています。

ワ行

別名ジュニパー、杜松(としょう)などと呼ばれます。ジンの成分として有名です。香りはテルペン系で、気分がすっきりします。フランスの病院にはジュニパーを用いて病室の空気清浄をするところもあるそうです。古代から殺菌消毒剤、利尿剤として知られており解毒作用に優れています。

このハーブは筋肉の疲れを癒すのにとても効果的です。それはワコルダーが利尿作用に優れていて、疲労の原因(乳酸)をスムーズに排出してくれるためです。また、むくみを取る作用があるといわれています。さらに、解毒作用にも優れているのでアルコールや油分をとりすぎたりしたときにも効果的だと言われています。そのすっきりとした香りは気持ちをリフレッシュさせてくれます。

このハーブは筋肉の疲れを癒すのにとても効果的です。それはワコルダーが利尿作用に優れていて、疲労の原因(乳酸)をスムーズに排出してくれるためです。また、むくみを取る作用があるといわれています。さらに、解毒作用にも優れているのでアルコールや油分をとりすぎたりしたときにも効果的だと言われています。そのすっきりとした香りは気持ちをリフレッシュさせてくれます。